Il me paraît important de souligner la singularité de l’industrie pétrolière amont (l’exploration et l’exploitation de pétrole et de gaz naturel).

Cette industrie ne fixe pas le prix de vente de ses produits. Ceux-ci sont

constatés d’après l’évolution mensuelle observée – sur le court terme – sur les marchés financiers, et notamment au NYMEX pour le continent américain. Quand l’industrie prend une décision d’investissement, elle le fait sur des anticipations à 8-12 mois, le temps que la décision d’investissement se traduise par un chiffre d’affaires de vente d’hydrocarbures. Ce qui est important, lors de la décision d’investissement, n’est pas le prix du produit au moment de la décision, mais le prix qu’il atteindra en période d’exploitation.

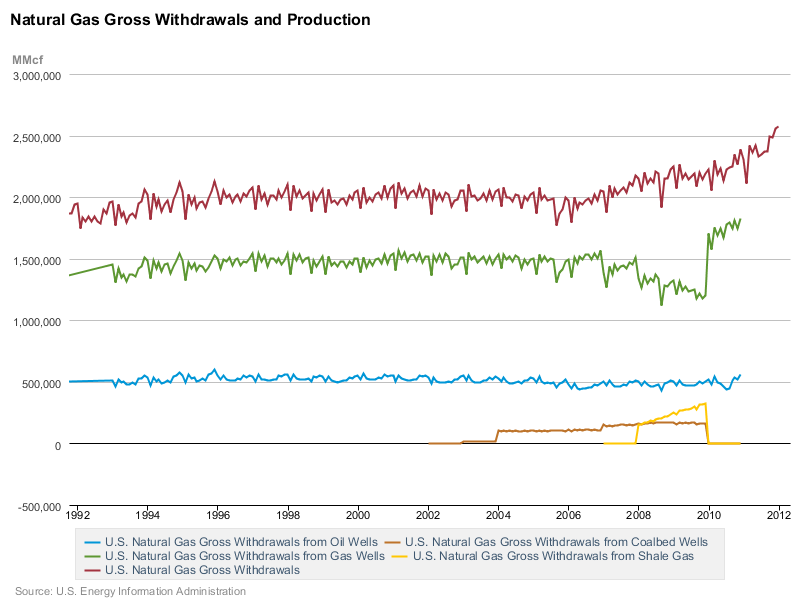

On commence à avoir un peu de recul sur les gaz de schistes. Je précise bien les gaz de schistes, pas les pétroles de schistes. L’université du Texas, bien placée pour ce faire, a lancé une étude, soumise au fur et à mesure de sa progression à des comités de lecture (peer review), sur l’exploitation des gaz de schistes du Barnett (Barnett Shales), le premier site exploité pour les gaz de schistes (

je renouvelle la précision : pour les gaz, pas pour les pétroles). Il a déjà été réalisé plus de la moitié du nombre total des puits prévus pour exploiter cette ressource des gaz de schistes du Barnett : plus de 16 000 puits avaient été forés à la mi-2011, sur un total d’environ 30 000 prévus. L’étude de l’Université du Texas sera publiée au fur et à mesure que ses résultats intermédiaires seront approuvés par un comité de lecture, mais l’université a, d’ores et déjà, accepté la publication d’un certain nombre de faits validés, que l’on trouvera au lien :

http://www.utexas.edu/news/2013/02/28/n ... ough-2030/. Le lecteur trouvera profit à parcourir les « frequently asked questions » pour se faire une idée de la méthode retenue.

On voit, sur la carte, la différence fondamentale entre les gaz de schistes et les gaz conventionnels : pour les gaz conventionnels, la limite géologique est parfaitement connue. Il s’agit, en général, d’un contact gaz-eau, obtenu en supposant que l’eau associée au gaz, forme, dans le sous-sol, un plan horizontal. Une hypothèse qui est rarement prise en défaut. Pour les gaz de schistes du Barnett, comme la carte le montre, il n’y a pas d’évidence d’un contact gaz-eau qui « fermerait » une accumulation de gaz. On est dans la situation d’une accumulation continue sur de très grandes superficies (sur la carte, un carreau représente 257 hectares). Bien évidemment, le rendement des forages est meilleur dans le rouge que dans le jaune, et dans le jaune que dans le bleu. La limite économique est, en quelque sorte, une affaire de couleur. Cette limite économique variera avec le prix du gaz coté à new York, en faisant passer ou non du côté rentable certains carreaux allant du jaune au bleu plus ou moins clair, qui ne sont pas rentables économiquement en ce moment. On lira avec intérêt, dans le lien cité, l’impact du prix du gaz sur les décisions d’investissement : «

Whereas thickness and porosity affect the reserves greatly, price is a dominant factor affecting production. While the BEG model shows the correlation between price and production, it suggests that price sensitivity is not overly dramatic, at least in the early phase of a formation’s development. This is because there are still many locations to drill in the better rock, explains Tinker, which is cost effective even at lower prices ». Le prix du gaz reste un paramètre déterminant, mais aux débuts de l’exploitation d’un bassin sédimentaire, la recherche des zones potentiellement les plus riches en hydrocarbures a encore davantage d’importance. Le prix du gaz, fixé à New York, ne devient vraiment important qu’une fois que les meilleures zones (le rouge de la carte) ont été exploitées.

Finalement, l’intéressant est le taux de récupération des hydrocarbures. Dans les « frequently asked questions », on peut trouver une évaluation des volumes de gaz en place dans la formation dite des « Barnett Shales » : 444 000 milliards de pieds cubes (444 TCF) sur les 8 000 miles carrés (20 000 kilomètres carrés) du bassin concerné, et 280 000 milliards de pieds cubes (280 TCF) sur les 4 172 miles carrés (10 700 kilomètres carrés) sur lesquels il y a eu au moins un forage. L’étude conclut à une récupération de 44 TCF (dont 12 TCF déjà produits) dans le cas dit de base, soit 10% du volume de gaz en place. Evidemment, cela se compare mal avec le taux de récupération des gisements de gaz conventionnels (70% à 90%), mais cela n’est pas si mal pour une roche dont les caractéristiques sont foncièrement mauvaises, mais dont l’extension géographique peut être considérable.

La formation des « Barnett Shales » satisfera, au bout du compte, la consommation des USA pendant 2 ans (consommation annuelle de l’ordre de 24 TCF par an). Cette conclusion est robuste, car établie sur l’historique de la moitié du nombre total de puits qui y seront forés. Maintenant, la difficulté est de savoir si les conclusions des « Barnett Shales » peuvent être extrapolées aux autres bassins sédimentaires des USA. C’est possible, mais pas certain, chaque bassin ayant ses caractéristiques spécifiques. Le fait que l’exploitation ait commencé par là signifie peut-être que c’est le pain blanc des gaz de schistes, laissant le pain noir pour la suite. D’un autre côté, commencer par le Texas, patrie du pétrole, n’a rien d’étonnant non plus. Il faudra donc surveiller ce qui se passe sur les autres bassins sédimentaires des USA dans les années à venir. D’ici 5 ans environ, nous devrions être fixés sur la question de la longévité des gaz de schistes aux USA.

Quand on a un javelin dans la main, tous les problèmes ressemblent à un T-72.

Quand on a un javelin dans la main, tous les problèmes ressemblent à un T-72.