https://www.lesechos.fr/monde/europe/le ... on-2114434L'Europe consomme toujours moins de charbon

La demande de houille et de lignite de l'Union européenne, concentrée en Pologne et en Allemagne, est tombée à un nouveau point bas. Elle a chuté de 40 % depuis 2018 malgré le recul de l'approvisionnement en gaz russe. Et ce grâce à l'essor des énergies renouvelables.

21 août 2024 lesechos

A contre-courant des autres continents , l'Europe consomme toujours moins de charbon. En 2023, un nouveau point bas a été atteint au sein de l'Union européenne, révèlent les chiffres publiés cette semaine par Eurostat : 128 millions de tonnes pour la houille et un peu plus de 200 millions de tonnes de lignite. Dans les deux cas, c'est sans précédent : même pendant la pandémie de Covid, marquée par une chute de l'activité économique, la demande n'était pas tombée aussi bas.

C'est une bonne nouvelle pour le climat, le charbon étant la source d'électricité la plus polluante pour l'atmosphère, et la plus émettrice de CO2. La chute de la consommation a commencé dans les années 1990, à un rythme soutenu. S'en est suivi une décennie de stagnation, puis une phase de recul beaucoup plus lent. Le Covid a de nouveau provoqué un net déclin en raison de la baisse de la consommation d'électricité.

...abonnés

Politique(s) européenne(s) de l'énergie.

Modérateurs : Rod, Modérateurs

- energy_isere

- Modérateur

- Messages : 103073

- Inscription : 24 avr. 2005, 21:26

- Localisation : Les JO de 68, c'était la

- Contact :

Re: Politique(s) européenne(s) de l'énergie.

- energy_isere

- Modérateur

- Messages : 103073

- Inscription : 24 avr. 2005, 21:26

- Localisation : Les JO de 68, c'était la

- Contact :

Re: Politique(s) européenne(s) de l'énergie.

https://www.boursorama.com/actualite-ec ... e4697c02a6L'UE va renforcer les règles sur les subventions à l'hydrogène face à la concurrence chinoise

Reuters •02/09/2024

La Commission européenne travaille sur des règles plus strictes afin de s'assurer que le financement de l'Union européenne (UE) pour les projets d'hydrogène profite aux entreprises européennes, les industries locales ayant exprimé des inquiétudes sur les importations chinoises bon marché, a déclaré lundi le commissaire européen à l'Action pour le climat.

Ce mois-ci, l'UE prévoit de lancer une nouvelle série de financements pour les projets liés à l'hydrogène vert, dans le cadre d'une stratégie plus large visant à stimuler la production locale de ce carburant essentiel à la transition énergétique. En parallèle, Bruxelles adopte une position plus ferme à l'égard des technologies vertes importées de Chine, notamment en imposant des droits de douane sur les véhicules électriques chinois, qu'elle accuse de bénéficier de subventions excessives.

Les fabricants européens d'électrolyseurs, les machines qui utilisent l'électricité pour diviser l'eau et produire de l'hydrogène, ont averti Bruxelles qu'ils ne pouvaient pas rivaliser avec les producteurs chinois, dont les prix sont plus bas.

Ils ont demandé à l'UE d'introduire des critères favorisant les entreprises locales dans le cadre des financements alloués par la Banque de l'hydrogène.

Le commissaire au climat Wopke Hoekstra a assuré que l'exécutif européen travaille actuellement sur ces critères.

"Je veillerai à ce que la prochaine vente aux enchères soit différente. Nous aurons des critères explicites pour construire des chaînes d'approvisionnement en électrolyseurs européens", a-t-il déclaré lors d'un discours à l'université technologique d'Eindhoven, aux Pays-Bas.

Il a également souligné l'importance de garantir la cybersécurité et la sûreté des données des citoyens et des entreprises européennes, conditions nécessaires pour bénéficier du soutien de l'UE.

Wopke Hoekstra n'a pas précisé si les nouvelles règles excluraient les projets utilisant des équipements étrangers. Un fonctionnaire européen a déclaré à Reuters que les critères étaient encore en cours de finalisation.

En avril, l'UE a octroyé 720 millions d'euros à sept projets européens dans le domaine de l'hydrogène. À l'époque, des sources industrielles ont déclaré à Reuters que les offres à bas prix de certains projets retenus indiquaient qu'ils utiliseraient des équipements chinois moins chers.

La Commission n'a pas révélé si c'était le cas.

Un document de la Commission, consulté par Reuters, révèle qu'environ un quart des projets qui ont soumissionné pour le financement prévoyaient d'acheter leurs électrolyseurs en dehors de l'UE. Près d'un autre quart prévoyait d'utiliser un mélange d'équipements fabriqués dans l'UE et hors de l'UE.

Wopke Hoekstra a déclaré que l'UE n'avait pas l'intention de couper les liens avec la Chine, mais qu'elle prendrait des mesures lorsqu'elle estimerait que la concurrence est déloyale.

- energy_isere

- Modérateur

- Messages : 103073

- Inscription : 24 avr. 2005, 21:26

- Localisation : Les JO de 68, c'était la

- Contact :

Re: Politique(s) européenne(s) de l'énergie.

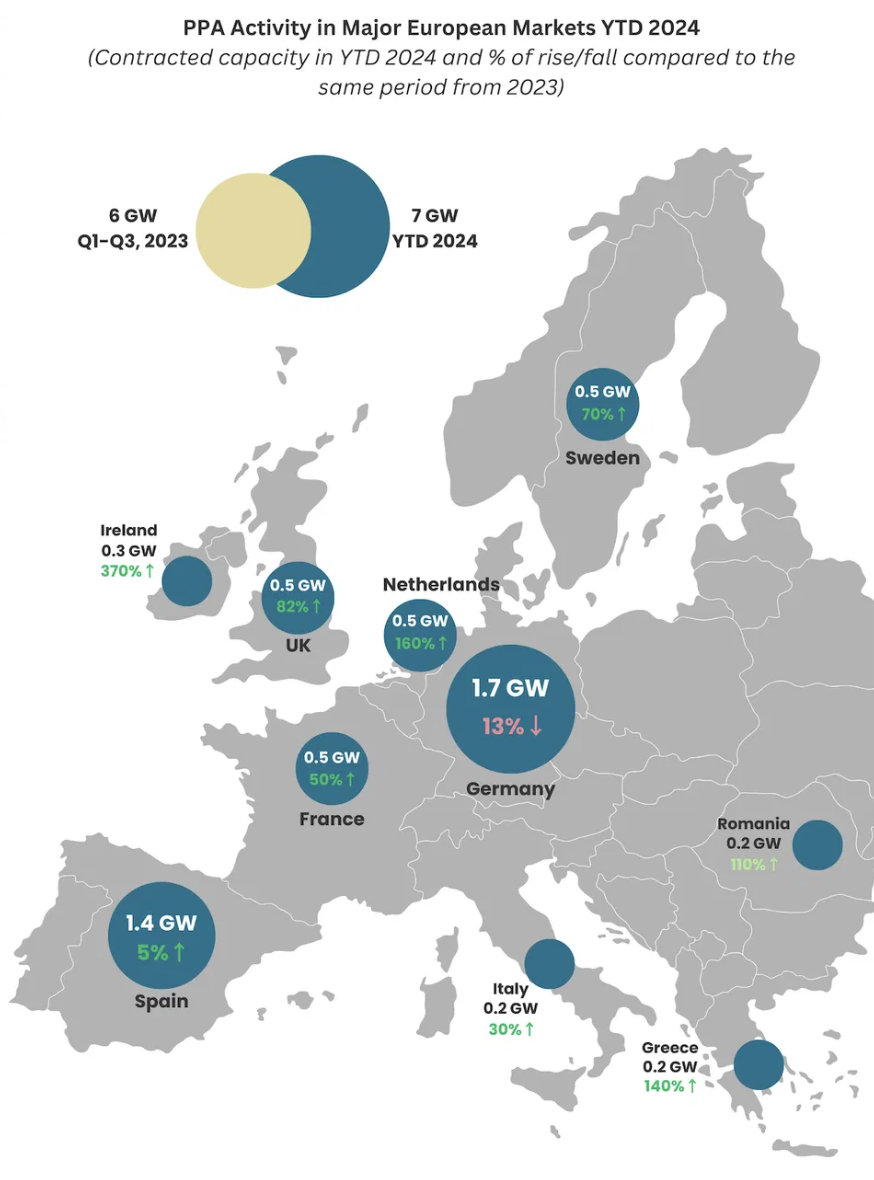

https://www.pv-magazine.fr/2024/09/20/m ... en-france/Marché PPA européen : 10 GW de nouvelles capacités au total et des contrats plus longs en France

La société d’intelligence de marché et d’analyse des transactions d’énergie renouvelable Enerdatics a publié une note sur le marché européen des contrats d’achat d’électricité (PPAs) qui pourrait dépasser les 10 GW de nouvelles capacités contractées en 2024. En France, les PPAs totalisent 0,5 GW de capacité cette année pour une durée médiane de 20 ans, contre 10 ans en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni.

septembre 20, 2024 Marie Beyer

Source : Enerdatics - base de données des PPAs d'énergies renouvelables - chiffres au 10 septembre 2024

Le marché des contrats d’achat d’électricité de gré à gré (PPA) européen s’accélère. La société d’intelligence de marché et d’analyse des transactions d’énergie renouvelable Enerdatics prévoit que la nouvelle capacité annuelle sous contrat atteindra les 10 GW d’ici la fin de l’année 2024.

Rien que sur les trois premiers trimestres de 2024, la société rapporte que l’Europe a ajouté 7 GW de contrats portant sur la livraison d’électrons verts, contre 6 GW sur la même période l’année dernière. La concurrence pour les PPA à long terme s’intensifie sur un marché qui est dominé par les géants technologiques et industriels. Ces derniers cherchent à sécuriser soit un approvisionnement vert pour leurs activités énergivores en anticipation des réglementations européennes et pour satisfaire leurs engagements de décarbonation, soit pour se prémunir de la variabilité des prix de l’énergie avec un tarif stable.

Ces derniers cherchent à sécuriser soit un approvisionnement vert pour leurs activités énergivores en anticipation des réglementations européennes et pour satisfaire leurs engagements de décarbonation, soit pour se prémunir de la variabilité des prix de l’énergie avec un tarif stable.

En France : des contrats plus longs, au bénéfice des développeurs

En France, les données d’Enerdatics font état de 15 nouveaux contrats annoncés depuis le début de l’année 2024. C’est un record à ce stade, sachant que la société d’analyse prévoit que le total annuel dépasse les 20 contrats annoncés en 2023.

« La France apparaît comme l’un des marchés PPA les plus favorables pour les développeurs qui représentent 100 % des 500 MW contractés cette année dans le cadre de contrats à long terme, explique Kshitij N R, responsable de la recherche et de l’analyse d’Enerdatics à pv magazine France. La majorité des développeurs a pu négocier des contrats de 20 ans, alors qu’en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni, la durée médiane des PPA est de 10 ans .»

Avec des contrats de longue durée, le développeur s’assure une plus grande certitude en termes de revenus, facilitant ainsi le financement des projets et le développement des projets. Bien que sain, le marché reste relativement petit : la France se classe actuellement au 4è rang en Europe en termes d’activité d’AAE pour les entreprises cette année, derrière l’Espagne, l’Allemagne et le Royaume-Uni.

« Compte tenu de l’augmentation de la demande dans les secteurs de l’industrie, de la technologie et des biens de consommation, les PPA à long terme signés en France seront essentiels pour que le pays atteigne son objectif de 41 % d’énergies renouvelables dans le bouquet énergétique d’ici à 2030 », ajoute Kshitij N R.

Côté développeurs, ce sont Engie, JP Energie, Technique Solaire et Valorem qui ont mené l’activité cette année avec des PPA à grande échelle. D’après les données d’Enerdatics, plus de 60 % de la capacité a été allouée à de gros consommateurs industriels tels qu’Air France et la SNCF. Le reste a été largement capté par les opérateurs de centres de données et de services internet (cloud computing) comme Equinix et Orange.

Enerdatics estime que les nouveaux PPAs européens dépasseront la barre des 10 GW en 2024

- energy_isere

- Modérateur

- Messages : 103073

- Inscription : 24 avr. 2005, 21:26

- Localisation : Les JO de 68, c'était la

- Contact :

Re: Politique(s) européenne(s) de l'énergie.

https://www.lepoint.fr/economie/le-prix ... or=CS3-192« Le prix de l’électricité est un enjeu crucial »

TRIBUNE. Le président de PNC-France, Bernard Accoyer, alerte sur l’inéluctable envolée des factures d’électricité pour soutenir le développement des renouvelables.

Par Bernard Accoyer* le 02/10/2024

Soyons lucides : la France et l'ensemble de l'Union européenne se désindustrialisent et leurs citoyens s'appauvrissent. L'industrie handicapée par le coût de l'énergie perd en compétitivité. Par rapport aux États-Unis, à l'Asie, à l'Inde, le prix du gaz est quatre à cinq fois plus élevé, et l'électricité deux à trois fois plus chère alors qu'elle est la clé de notre décarbonation,

Il semble donc évident qu'il faut maîtriser le prix de notre énergie, tout particulièrement le prix de l'électricité, seule énergie que nous pouvons produire sur notre sol. Malheureusement, en l'état de leurs projets énergétiques, ni l'Union européenne (UE) ni la France ne pourront faire baisser durablement le prix de l'électricité ni même en empêcher la hausse.

Le décrochage européen est survenu avec la reprise économique mondiale post-Covid fin 2022 et la hausse du prix du gaz. La guerre en Ukraine n'a fait que l'aggraver. La tendance constatée à l'augmentation du prix de l'électricité depuis une quinzaine d'années est due à des règles de fonctionnement du marché ubuesques et à la mise en œuvre de moyens de production subventionnés et globalement plus coûteux.

Il est paradoxal que, dans un domaine aussi essentiel, les décisions concernant la définition du mix énergétique des États aient été prises par idéologie sans qu'une étude d'impact technique et économique ait été effectuée.

Une hausse de 100 % en quinze ans

L'ouverture du marché de l'électricité en 2007 a créé une étrange situation qui s'impose aux États membres. Avec le recul, le consommateur a vu le prix de l'électricité augmenter de plus de 100 %, tandis que les finances d'EDF étaient sévèrement mises à mal. En revanche, elle a largement profité à une petite centaine de fournisseurs alternatifs, qui, pour la plupart, n'ont aucunement investi dans des moyens de production.

Dans ces conditions, prétendre créer un marché unique sur l'ensemble de la plaque européenne basé sur la concurrence entre fournisseurs est une gageure. D'une part, les moyens de production sont très diversifiés d'un pays à l'autre et, d'autre part, il n'existe pas de technologie de stockage massif disponible afin de couvrir la variabilité et les aléas de production solaire et éolienne. Or l'électricité est un bien vital et stratégique, qui doit être disponible à la demande.

Il est donc illusoire d'imaginer un marché régi par les règles de l'offre et de la demande, à des prix relativement stables, comme cela existait pour les échanges d'électricité entre États avant l'ouverture du marché de l'électricité à la concurrence. La réforme de ce « marché » engagée ne changera rien.

Avec les orientations actuelles de la politique énergétique de la France et de l'Europe, le prix de l'électricité restera très volatil, dépendant de l'intermittence des EnRi (énergies renouvelables intermittentes) et d'un prix du gaz naturel liquéfié importé (GNL) qui restera massivement indispensable en Europe et forcément cher. La sortie du nucléaire de l'Allemagne et la réduction de la part du nucléaire en Europe, fortement soutenue par la Commission européenne, en dépit du traité Euratom, éloignent donc à la fois les perspectives de décarbonation et celles de redressement des économies.

Le choix allemand

L'Allemagne a écarté le nucléaire, pour des raisons politiques, pour le remplacer par des EnRi, éolienne et solaire, associées aux énergies fossiles pour combler l'intermittence de production. Or le fonctionnement optimal des EnRi est limité (le facteur de charge du solaire n'est que de 13 %, celui de l'éolien terrestre de 23 % et celui de l'éolien marin, de 35 %). Il faut donc faire appel aux centrales pilotables pour compenser la variabilité de ces productions.

En France, le nucléaire est sommé de faire varier brutalement la production de ses réacteurs, ce qui n'est pas sans conséquence technique et financière. C'est ce choix de l'Allemagne pour son mix électrique (EnRi plus fossiles) que l'UE cherche à imposer aux États membres qui est la cause principale de la hausse du prix de l'électricité.

Le développement rapide et massif des EnRi se fait sans recherche d'un optimum technique, financier et climatique. C'est d'autant plus surprenant que ces EnRi sont largement subventionnées, bénéficient d'une priorité d'accès au réseau, d'une obligation d'achat à prix fixe pouvant atteindre plusieurs fois le prix moyen du marché. Tandis que les variations de production créent une instabilité permanente du prix, qui oscille entre des niveaux stratosphériques (plusieurs milliers d'euros le mégawattheure) et des montants négatifs… où les producteurs d'EnRi sont payés pour ne pas produire et les consommateurs sont payés pour ne pas consommer. In fine, c'est le consommateur qui paye tout.

Le coût des renouvelables : une inconnue

Le prix complet et réel de l'électricité produite par les EnRi et acheminée au consommateur est inconnu, c'est presque un tabou. Or les EnRi nécessitent des investissements considérables qui se chiffrent en centaines de milliards d'euros : raccordement, en particulier de l'éolien en mer, stockage et flexibilité, lignes nouvelles d'autant plus nombreuses que la production est disséminée dans d'innombrables points. En outre, avec la montée des productions intermittentes d'électricité, la stabilité du réseau, c'est-à-dire la sécurité d'approvisionnement, est de plus en plus malmenée puisqu'à tout moment la production doit être égale à la consommation.

Pour pallier ce déséquilibre et l'intermittence, le développement du stockage d'énergie et de la flexibilité de la consommation est annoncé. Mais, pour le stockage, les technologies et capacités à un coût abordable ne seront pas disponibles avant longtemps. Quant à la flexibilité, elle conduit à envisager d'imposer aux consommateurs de s'adapter aux variations de la production. Autant dire qu'avec cette révolution tout objectif industriel de compétitivité devient illusoire. D'ailleurs, aucune étude sérieuse sur la faisabilité et l'éventuel coût du stockage et de la flexibilité n'a été conduite à ce jour.

Par la spécificité de son mix électrique décarboné à plus de 90 % (nucléaire et hydraulique) et par sa situation géographique, la France est particulièrement concernée par le choix du mix européen. Nos exportations d'électricité sont loin de couvrir le coût des choix imposés, d'autant plus que les États membres ne sont pas tenus de garantir la couverture de l'intermittence de leur production. Pour déverser leur surplus de production éolienne et solaire ou leur insuffisance, voire leur absence, les États tablent sur leurs voisins en développant les interconnexions entre États, et cela, bien que le foisonnement du régime des vents en Europe de l'Ouest s'avère insuffisant et que la production photovoltaïque ne s'étale que sur deux fuseaux horaires.

200 milliards d'ici à 2035 : qui va payer ?

Le coût de ces nouvelles interconnexions européennes viendra en partie s'ajouter à celui du développement du réseau national que RTE et Enedis estiment à environ 200 milliards d'euros d'ici à 2035, soit environ trois fois plus que le coût total annoncé pour les six premiers EPR2 ! Dès le début du développement des EnRi, cette situation d'instabilité était prévisible. RTE, gestionnaire du réseau, vient seulement de le signaler dans son bilan des six premiers mois de 2024 et son président, de s'en inquiéter, le 17 septembre, au colloque du Syndicat des énergies renouvelables.

Avec une part croissante d'EnRi dans notre mix, on peut redouter qu'avec la nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE3), telle qu'elle est annoncée, et une politique énergétique européenne inchangée les coûts de production n'augmentent et que ceux d'acheminement n'explosent, obérant le pouvoir d'achat des ménages et la compétitivité de notre économie.

La décision de réduire la part du nucléaire (2012) puis de sa sortie en l'absence de renouvellement du parc a été utopique en méconnaissant les lois de la physique, sauf à viser la décroissance et une autre société. Heureusement, la France a changé de cap avec le discours du président de la République à Belfort, en février 2022, annonçant la relance de notre filière, notre dernier atout pour échapper au naufrage énergétique et économique. Toutefois, cette relance sera longue et coûteuse en raison de décennies d'errements et de tergiversations politiques énergétiques. Il faudra tenir le cap de la relance face aux critiques et impatiences exprimées généralement par les mêmes qui ont tant endommagé la filière.

Relance ou décroissance ?

Pour assurer la disponibilité d'une électricité décarbonée, le nucléaire devra continuer de couvrir l'essentiel de notre production, avec le prolongement des réacteurs exploités aussi longtemps que l'ASN l'autorisera, de nouveaux EPR en nombre suffisant et, plus tard, des réacteurs surgénérateurs de combustible (RNR), le nucléaire durable qui épargne totalement la ressource naturelle et résout en grande partie la question des déchets. Cette quatrième génération est celle de Superphénix, quand la France avait 20 ans d'avance, une avance saccagée par sa fermeture politique, en 1998, et par l'arrêt sans débat du projet Astrid, en 2019.

Apparaît ainsi évidente et urgente la nécessité de conduire des études techniques et financières afin de guider les pouvoirs publics vers le mix optimal pour atteindre nos objectifs climatiques. Ces études doivent être menées sans a priori, sans exclure de technologies ni même la construction de quelques centrales de pointe et d'hyperpointe à gaz naturel puis renouvelable, un tabou dont ne s'encombrent pas nos voisins allemands. Sans dégrader notre bilan carbone, ces équipements permettraient, en revanche, une plus large électrification des usages. L'Académie des sciences, l'Académie des technologies, l'OPECST sont particulièrement à même de s'impliquer dans cette mission essentielle.

À moins de viser, sans le dire, la décroissance et l'appauvrissement, de telles études s'imposent puisqu'en l'absence d'un changement de cap de notre politique énergétique la poursuite de l'augmentation du prix de l'électricité sera inéluctable malgré de lourdes contraintes imposées aux consommateurs.

* Bernard Accoyer, président de PNC-France, ancien président de l'Assemblée nationale.

- energy_isere

- Modérateur

- Messages : 103073

- Inscription : 24 avr. 2005, 21:26

- Localisation : Les JO de 68, c'était la

- Contact :

Re: Politique(s) européenne(s) de l'énergie.

https://www.connaissancedesenergies.org ... 023-241031UE: les émissions de gaz à effet de serre baissent nettement en 2023

AFP le 31 oct. 2024

La Commission européenne s'est réjouie jeudi d'une baisse significative des émissions de gaz à effet de serre en 2023 dans l'Union, -8,3% par rapport à l'année précédente, même si l'Europe reste engagée dans une course contre la montre pour atteindre ses ambitieux objectifs climatiques.

"Il s'agit de la plus forte baisse annuelle depuis des décennies, à l'exception de 2020, lorsque le Covid-19 a entraîné" une chute des émissions de 9,8%, a relevé Bruxelles, qui met en avant le développement des énergies renouvelables.

Quatrième plus grosse émettrice de la planète, l'Europe fait figure d'exception avec cette réduction substantielle, dans un monde où les émissions continuent globalement de progresser.

Dans le trio de tête en matière de gaz à effet de serre, les émissions ont encore augmenté de 6,1% en Inde en 2023 et de 5,2% en Chine, pendant que les Etats-Unis enregistraient une très légère baisse de 1,4%, selon un récent rapport onusien.

Pour l'Union européenne, les émissions nettes de gaz à effet de serre ont diminué de 37% par rapport à 1990, indique l'Agence européenne pour l'environnement (AEE) jeudi.

La Commission y voit le signe que l'Union "reste sur la bonne voie pour respecter son engagement de réduire ses émissions d'au moins 55% d'ici à 2030".

Dans son rapport, l'Agence européenne pour l'environnement se montre beaucoup plus prudente. En l'état actuel, l'AEE table sur une réduction des émissions de 43% en 2030 par rapport à 1990.

Et l'Europe pourra se rapprocher de l'objectif visé, si 22 Etats membres mettent bien en place des mesures complémentaires qu'ils ont promises mais pas encore réalisées. Ces mesures "permettraient" de s'approcher de l'objectif européen et de réduire les émissions nettes de l'UE de 49% en 2030, souligne l'AEE.

- Hausse des émissions du transport aérien -

Selon la Commission européenne, la baisse des émissions de gaz à effet de serre en 2023 s'explique notamment par le développement des éoliennes et des panneaux solaires, la "transition vers l'abandon du charbon" et les économies d'énergie.

Les émissions provenant de la production d'électricité et du chauffage ont ainsi fondu de 24% par rapport à 2022.

En 2023, les renouvelables représentaient 44,7% de la production d'électricité au sein de l'Union européenne, grâce à une hausse de 12,4% des gigawatts (GW) produits par rapport à l'année passée.

Les énergies fossiles (-19,7% de GW) comptaient encore pour 32,5% de l'électricité de l'Union. La production d'électricité d'origine nucléaire a légèrement progressé (+1,2%) et représentait 22,8% du total.

Dans la consommation d'énergie globale, au delà de la seule électricité, la part des renouvelables est passée de 10,2% en 2005 à 24% en 2023.

Le mix énergétique est toutefois très variable selon les pays européens. Les émissions du secteur de l'aviation ont par ailleurs augmenté de 9,5% en Europe, poursuivant ainsi leur tendance post-Covid.

La Commission a insisté jeudi sur les "événements catastrophiques" liés au réchauffement climatique, dont les inondations meurtrières cette semaine dans le sud-est de l'Espagne.

Bruxelles a pour ambition d'atteindre la neutralité climatique en 2050. L'un des premiers dossiers de la nouvelle équipe d'Ursula von der Leyen, qui doit prendre ses fonctions début décembre, sera de négocier l'objectif 2040, pour lequel la Commission recommande une baisse de 90% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990.

Mais la droite, principale force au Parlement européen, s'inquiète du fardeau qu'un tel effort pourrait représenter pour les ménages et les entreprises et regarde ce chiffre avec circonspection.

La baisse de 90% des émissions en 2040 est "extrêmement ambitieuse". "Nous devons discuter avec les parties prenantes pour voir si c'est réalisable", a déjà prévenu l'eurodéputé PPE Peter Liese.

La poussée de l'extrême droite aux dernières élections européennes fait aussi craindre aux ONG un détricotage des ambitions environnementales de l'UE.

- energy_isere

- Modérateur

- Messages : 103073

- Inscription : 24 avr. 2005, 21:26

- Localisation : Les JO de 68, c'était la

- Contact :

Re: Politique(s) européenne(s) de l'énergie.

https://www.pv-magazine.fr/2024/12/06/l ... hydrogene/La Commission européenne lance sa deuxième enchère pour l’hydrogène

La deuxième enchère de la Commission européenne alloue 1,2 milliard d’euros (1,3 milliard de dollars) pour des projets soutenant la production d’hydrogène renouvelable, dont 200 millions d’euros sont réservés aux projets avec des preneurs dans le secteur maritime. Les soumissions sont ouvertes jusqu’au 20 février 2025.

décembre 6, 2024 Patrick Jowett

La Commission européenne a lancé la deuxième enchère de la Banque européenne de l’hydrogène. Conçue pour accélérer la production d’hydrogène renouvelable dans l’Espace économique européen, elle porte sur 1,2 milliard d’euros provenant des revenus du Système d’échange de quotas d’émission de l’UE.

Le budget, supérieur de 400 millions d’euros à celui de la première enchère, se compose de 1 milliard d’euros pour les projets soutenant la production d’hydrogène renouvelable, quel que soit le secteur, et de 200 millions d’euros spécifiquement pour les projets avec des preneurs dans le secteur maritime.

Les candidats peuvent soumettre leurs propositions jusqu’au 20 février 2025. Les soumissionnaires retenus signeront des accords de subvention dans les neuf mois suivant la clôture de l’appel.

La Commission a également lancé des appels à financement pour les technologies net-zéro à hauteur de 2,4 milliards d’euros et pour la fabrication de cellules de batteries de véhicules électriques à hauteur de 1 milliard d’euros. Les soumissions pour ces deux volets sont ouvertes jusqu’au 24 avril 2025. L’enchère pour l’hydrogène et l’appel pour les batteries incluront des critères de résilience spécifiques pour protéger l’Europe contre la dépendance à un seul fournisseur. « En investissant plus de 4,5 milliards d’euros dans les technologies propres dès le début de notre mandat, la Commission montre son engagement à atteindre ses objectifs de décarbonisation et à soutenir la compétitivité des industries européennes dans des secteurs stratégiques clés », a déclaré Teresa Ribera, vice-présidente exécutive pour la transition propre, juste et compétitive.

- energy_isere

- Modérateur

- Messages : 103073

- Inscription : 24 avr. 2005, 21:26

- Localisation : Les JO de 68, c'était la

- Contact :

Re: Politique(s) européenne(s) de l'énergie.

https://www.connaissancedesenergies.org ... -ey-250124Hydrogène vert: l'Europe peine à remplir ses propres objectifs, selon le cabinet EY

AFP le 24 janvier 2025

L'Europe peine à remplir les objectifs qu'elle s'est elle-même fixés en matière d'hydrogène destiné à décarboner l'industrie et les transports, indique un rapport du cabinet EY publié vendredi, à quelques jours du salon spécialisé Hyvolution à Paris.

"Le secteur européen de l'hydrogène connaît des développements prometteurs, cependant il nécessite encore des efforts importants pour atteindre ses objectifs ambitieux, compte tenu notamment des incertitudes du marché de l'énergie", note l'Indice 2025 de l'hydrogène européen.

La stratégie énergétique européenne RepowerEu, adoptée après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a prévu la mise en place d'un marché de l'hydrogène dans l'Union Européenne d'ici 2030.

Elle a fixé des objectifs de production de 10 millions de tonnes d'hydrogène renouvelable et d'importations équivalentes de 10 millions de tonnes d'ici 2030.

L'hydrogène parfois dit "vert", "renouvelable" ou "décarboné", est nécessaire pour décarboner des pans entiers de l'industrie lourde, pétrochimie, sidérurgie, ciments, chaux, engrais, ainsi que des transports lourds dans le maritime ou l'aérien notamment, afin de respecter les engagements climatiques de l'Union européenne d'ici 2050.

Or en décembre 2024, seule "60% de l'ambition européenne en matière de capacité de production d'ici 2030 était couverte" par les stratégies nationales des États membres, indique le rapport.

"Les États européens ont besoin de coordonner leurs objectifs et d'aligner leurs ambitions avec celles de l'objectif européen, notamment en matière d'accélération du rythme", avance l'étude.

Selon EY, pour remplir ses objectifs, l'Europe a besoin d'installer 100 GW de capacité d'électrolyse d'ici 2030, soit une croissance annuelle de 150%, alors que le rythme annuel de croissance entre 2020 et 2024 n'était que de 45%.

La totalité des projets annoncés en matière d'usines d'électrolyseurs serait théoriquement suffisante pour couvrir les besoins puisqu'ils représentent 142 GW de capacité.

"Mais 98% d'entre eux restent à un stade de faisabilité" et seuls 2% ont passé la rampe cruciale de la décision finale d'investissement de la part des industriels, indique le rapport. Sans compter les nombreux projets reportés.

Outre l'incertitude du climat politique, en France notamment, qui a pu retarder certains projets d'investissement dans la décarbonation industrielle, les Européens ont passé les dernières années à s'affronter mezzo voce sur la définition de l'hydrogène vert, décarboné ou renouvelable.

Le fossé oppose essentiellement la France et l'Allemagne sur le recours à de l'électricité d'origine nucléaire pour l'électrolyse de l'eau (H2O) qui produit l'hydrogène.

Le développement industriel de l'hydrogène à grand volume souffre aussi d'un manque de fiabilité des technologies existantes, soulignent les experts.

- energy_isere

- Modérateur

- Messages : 103073

- Inscription : 24 avr. 2005, 21:26

- Localisation : Les JO de 68, c'était la

- Contact :

Re: Politique(s) européenne(s) de l'énergie.

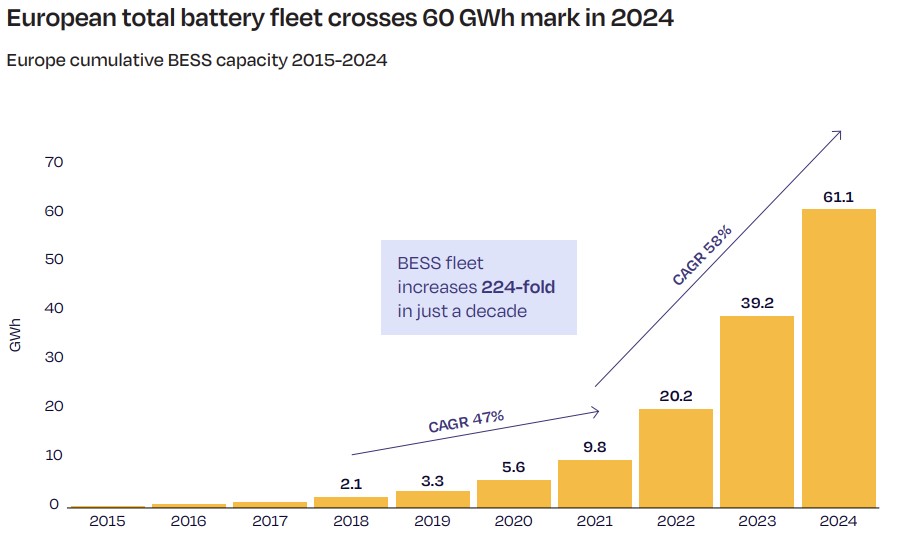

https://www.pv-magazine.com/2025/05/08/ ... -for-2024/Battery energy storage in Europe slows to 15% growth for 2024

The latest analysis from SolarPower Europe reveals that, in 2024, Europe installed 21.9 GWh of new battery energy storage systems (BESS), just 15% higher than 2023. The predictions of slower growth has come true, but the details reveal a big shift in where installations are happening.

May 8, 2025 Tristan Rayner

New European BESS installations reached 21.9 GWh in 2024, marking an eleventh consecutive year of record deployments despite growth slowing to 15% year-on-year, according to the European Market Outlook for Battery Storage 2025-2029 report.

The new installations bring Europe’s total battery fleet to 61.1 GWh, representing a significant deceleration after three consecutive years of doubling annual capacity additions. In 2023, for example, a 94% increase in installations was recorded, at 17.2 GWh.

- energy_isere

- Modérateur

- Messages : 103073

- Inscription : 24 avr. 2005, 21:26

- Localisation : Les JO de 68, c'était la

- Contact :

Re: Politique(s) européenne(s) de l'énergie.

https://www.pv-magazine.fr/2025/05/12/l ... i-en-2024/La croissance du stockage par batterie en Europe a ralenti en 2024

La dernière analyse de SolarPower Europe révèle qu’en 2024, l’Europe a installé 21,9 GWh de nouveaux systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS), soit seulement 15 % de plus qu’en 2023. La prévision d’un ralentissement de la croissance s’est confirmée, mais les détails montrent un changement majeur dans les lieux d’installation.

mai 12, 2025 Tristan Rayner

image : SolarPower Europe

Les nouvelles installations européennes de BESS ont atteint 21,9 GWh en 2024, marquant la onzième année consécutive de déploiements records, bien que la croissance ait ralenti à 15 % en glissement annuel, selon le rapport European Market Outlook for Battery Storage 2025–2029. Ces installations portent le parc total de batteries en Europe à 61,1 GWh, un net ralentissement après trois années consécutives où la capacité annuelle avait doublé. En 2023, par exemple, une augmentation de 94 % avait été enregistrée avec 17,2 GWh.

..........................

- energy_isere

- Modérateur

- Messages : 103073

- Inscription : 24 avr. 2005, 21:26

- Localisation : Les JO de 68, c'était la

- Contact :

Re: Politique(s) européenne(s) de l'énergie.

https://www.pv-magazine.com/2025/07/03/ ... ecord-low/EU renewable energy up 3.4% in 2024 as coal hits record low

Renewables accounted for 47.3% of electricity generation in the European Union in 2024, driven by a 7.7% year-on-year increase in output, according to data from Eurostat. Fossil fuel-fired power fell to 29.2% of the mix, while nuclear contributed 23.4%.

July 3, 2025 Brian Publicover

The European Union’s renewable energy supply grew by 3.4% in 2024 compared with the previous year, reaching approximately 11.3 million terajoules (TJ), according to preliminary data released by Eurostat.

The increase in renewables coincided with further declines in fossil fuel supply. Brown coal fell by 10% to 199.3 million tons, while hard coal dropped by 13.8% to 110.9 million tons – both the lowest levels recorded since Eurostat began collecting data, and in line with its past projections of solar as the European Union’s fastest-growing renewable source.

Natural gas supply edged up by 0.3% to 12.8 million TJ in 2024, following a sharp drop in 2023. The supply of oil and petroleum products declined by 1.2% year on year to 454 million tons.

Renewables remained the leading source of electricity generation in the European Union, accounting for 47.3% of total output, said Eurostat. Renewable electricity production rose 7.7% to 1.31 million GWh.

Electricity from fossil fuels fell 7.2% to 0.81 million GWh, representing 29.2% of the European Union’s power mix. Nuclear power contributed 0.65 million GWh, or 23.4% of electricity generation, up 4.8% from 2023.

The figures are based on Eurostat’s preliminary annual data, which refer to energy supply, also known as inland consumption. Supply includes energy available for electricity and heat generation, as well as use across industry, transport, services and households.

Earlier this week, the European Commission proposed a legally binding target to cut net greenhouse gas emissions by 90% by 2040, compared to 1990 levels. The measure, backed by scientific advisory bodies and an impact assessment, aims to guide investment and policy toward climate neutrality by 2050.

The European Union’s cumulative installed solar capacity hit roughly 334 GW at the end of 2024, according to statistics from SolarPower Europe and other key industry sources.

- energy_isere

- Modérateur

- Messages : 103073

- Inscription : 24 avr. 2005, 21:26

- Localisation : Les JO de 68, c'était la

- Contact :

Re: Politique(s) européenne(s) de l'énergie.

https://www.boursorama.com/actualite-ec ... 891efab348Le solaire première source d'électricité en juin en Europe (centre de réflexion)

AFP •10/07/2025

L'énergie solaire a constitué en juin la première source d'électricité en Europe, pour la toute première fois sur un mois, assurant 22,1% de la production, devant le nucléaire (21,8%) et l'éolien (15,8%), selon le centre de réflexion britannique Ember.

Arrivent ensuite le gaz (14,4% du total) puis l'hydroélectricité (12,8%), ajoute l'analyse.

Selon ce bilan, au moins 13 pays ont battu leur propre record en terme de production photovoltaïque, du fait du déploiement continu des panneaux solaires ainsi que de l'ensoleillement constaté ce printemps sur le continent.

L'énergie éolienne a aussi battu des records, avec 15,8% de la production électrique en juin et 16,6% en mai, après un début d'année difficile du fait de conditions de vent moins favorables.

En conséquence, les centrales électriques au charbon n'ont jamais produit une part d'électricité aussi réduite en Europe, à 6,1%, assure Ember: les grands pays du charbon, l'Allemagne et la Pologne, sont respectivement tombées en juin à 12,4% et 42,9% d'électricité issue de cette énergie fossile.

Pour autant, et alors que la demande électrique globale croît, les énergies fossiles - charbon et gaz surtout - ne reculent pas : elles ont généré in fine 23,6% du courant en Europe en juin 2025 - contre 22,9% en mai 2024.

Le 1er semestre a vu un recours au gaz accru par rapport au 1er semestre 2024, du fait notamment d'une moindre disponibilité de l'hydroélectricité, explique encore Ember.

- energy_isere

- Modérateur

- Messages : 103073

- Inscription : 24 avr. 2005, 21:26

- Localisation : Les JO de 68, c'était la

- Contact :

Re: Politique(s) européenne(s) de l'énergie.

suite du post au dessus.

https://www.pv-magazine.com/2025/07/11/ ... e-in-june/Solar becomes EU’s largest power source in June

Solar accounted for 22.1% of electricity generation in the European Union in June, as 13 member states set new records for the share of solar in their national power mixes.

July 11, 2025 Patrick Jowett

Solar became the EU’s largest source of electricity for the first time ever in June, according to a new report from energy think tank Ember.

Ember found solar’s share of electricity generation last month reached 22.1%, followed by nuclear (21.8%) and wind (15.8%) energy.

The 45.4 TWh of solar generated last month is an increase of 22% on the amount of solar produced in June 2024 and comes as thirteen EU countries set new records for the share of solar in their electricity generation mix.

Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czechia, France, Germany, Greece, the Netherlands, Poland, Romania, Slovenia and Sweden all saw solar reach its highest share of electricity generation to date in June.

The Netherlands recorded the highest share of solar in its electricity generation, at over 40%, followed by Germany and Greece, where the share was over one third. In Austria, Belgium, Croatia, Romania and Slovenia, the share of solar in electricity generation was over 20% for the first time.

.................................

- energy_isere

- Modérateur

- Messages : 103073

- Inscription : 24 avr. 2005, 21:26

- Localisation : Les JO de 68, c'était la

- Contact :

Re: Politique(s) européenne(s) de l'énergie.

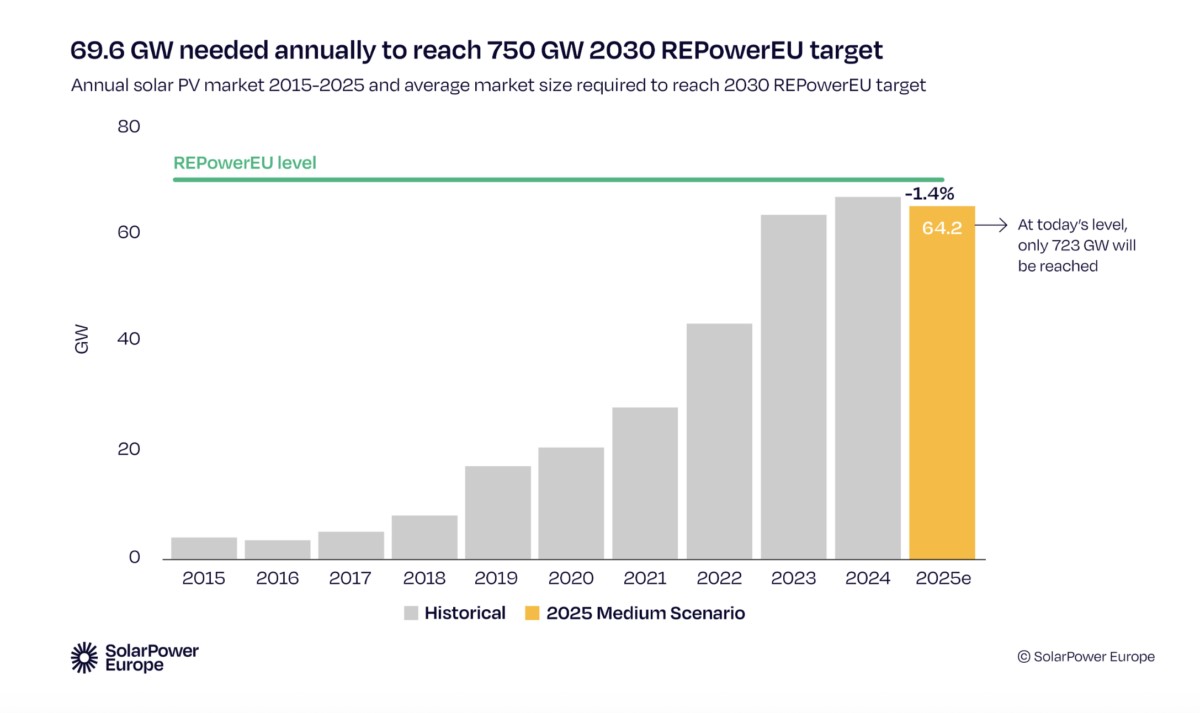

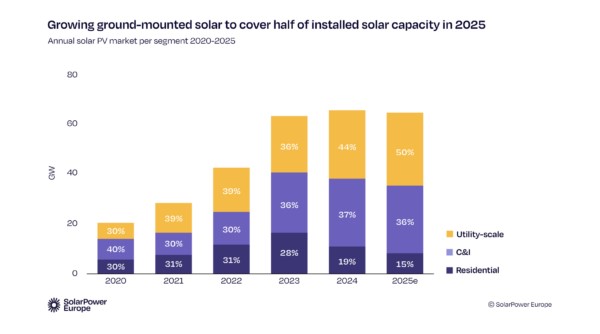

https://www.pv-magazine.fr/2025/07/25/s ... -dans-lue/SolarPower Europe prévoit un recul de la croissance annuelle du marché solaire dans l’UE

L’analyse semestrielle de SolarPower Europe prévoit, pour la première fois depuis près d’une décennie, une croissance annuelle négative du marché solaire européen en 2025. L’organisation anticipe l’ajout de 64,2 GW de capacité solaire cette année, contre 65,1 GW en 2024.

juillet 25, 2025 Patrick Jowett

Selon une nouvelle analyse de SolarPower Europe, l’Union européenne est en passe d’installer moins de panneaux solaires cette année qu’en 2024. Dans son dernier rapport, l’organisation prévoit 64,2 GW de nouvelles capacités solaires installées en 2025, soit une baisse de 1,4 % par rapport aux 65,1 GW installés en 2024. À titre de comparaison, le marché solaire européen avait enregistré des croissances annuelles de 47 % en 2022 et 51 % en 2023, avant de ralentir l’année dernière.

Si ces prévisions se confirment, il s’agirait de la première baisse annuelle du marché solaire européen depuis près de dix ans. Toujours selon les prévisions, la capacité solaire cumulée de l’UE atteindra 402 GW d’ici la fin de l’année, dépassant ainsi l’objectif de 400 GW fixé par la Commission européenne pour 2025. Toutefois, ce rythme de croissance n’est plus suffisant pour atteindre l’objectif de 750 GW du plan REPowerEU à l’horizon 2030. Pour y parvenir, il faudrait installer près de 70 GW de solaire chaque année jusqu’à la fin de la décennie.

SolarPower Europe attribue ce ralentissement principalement au déclin du segment des installations sur toitures, en particulier dans le résidentiel. Dans plusieurs États membres, les ménages et les PME repoussent leurs investissements dans le solaire, face à la baisse des prix de l’électricité et à l’affaiblissement des dispositifs de soutien public. Le rapport met en lumière un effondrement de plus de 60 % du marché résidentiel depuis 2023 dans certains pays traditionnellement forts dans ce secteur, comme l’Italie, les Pays-Bas, l’Autriche, la Belgique, la Tchéquie et la Hongrie. En Pologne, en Espagne et en Allemagne, le recul dépasse 40 %.

En revanche, le segment des grandes centrales solaires à l’échelle industrielle est en croissance. Portées par une amélioration des mécanismes d’enchères et par le développement de projets hybrides et couplés à du stockage, ces installations de grande taille devraient représenter 50 % des nouvelles capacités solaires déployées dans l’UE en 2025. Le rapport souligne également que, pour continuer à atteindre les objectifs européens, les États membres doivent améliorer la valorisation de l’électricité solaire dans le système énergétique, en s’appuyant notamment sur la flexibilité et le stockage de l’énergie.

« Le déclin du marché, au moment même où le solaire devrait accélérer, mérite toute l’attention des dirigeants européens, a commenté Dries Acke, directeur général adjoint de SolarPower Europe. Les responsables politiques doivent mettre en place des cadres pour l’électrification, la flexibilité et le stockage, qui sont essentiels au succès du solaire pour le reste de la décennie. »

- energy_isere

- Modérateur

- Messages : 103073

- Inscription : 24 avr. 2005, 21:26

- Localisation : Les JO de 68, c'était la

- Contact :

Re: Politique(s) européenne(s) de l'énergie.

lire : https://www.connaissancedesenergies.org ... -en-europeUn think tank danois souligne le pari gagnant de l'électrification en Europe

parue le 02 septembre 2025 connaissancedesenergies

..................

- energy_isere

- Modérateur

- Messages : 103073

- Inscription : 24 avr. 2005, 21:26

- Localisation : Les JO de 68, c'était la

- Contact :

Re: Politique(s) européenne(s) de l'énergie.

lire https://www.revolution-energetique.com/ ... e-de-gros/Prix de l'électricité : pourquoi il est désormais calculé toutes les 15 minutes sur ce marché de gros ?

Par Ugo PETRUZZI le 1 octobre 2025

À compter du 30 septembre, le marché de gros de l’électricité bascule d’un pas horaire à un pas de temps de 15 minutes pour le segment Day-Ahead (marché de la veille pour le lendemain) avec pour objectif de mieux refléter les variations réelles de la production et de la consommation d’énergie. Ce changement, imposé par les règles européennes et rendu possible par des évolutions techniques, redistribue les cartes pour les producteurs flexibles, les agrégateurs et les fournisseurs. On fait le point sur ce qui change.

Ce passage au pas de temps de 15 minutes s’inscrit dans le cadre du couplage des marchés européens de l’électricité (Single Day-Ahead Coupling, SDAC). Jusqu’ici, les enchères Day-Ahead étaient structurées sur des blocs horaires de 60 minutes : les acteurs proposaient des offres pour chaque heure complète pour équilibrer offre et production d’électricité. Désormais, le marché journalier (Day-Ahead) comprendra 96 créneaux pour chaque journée, chacun correspondant à un quart d’heure.

.....................